Мы с Марией Вячеславовной долго пытались найти документальное подтверждение того, что В.И. Соколов находился в Игарке в ссылке, но увы... Но так бывает -документы не сохранились...

У этой книги долгая

история с неожиданными поворотами и обширной географией. Но вот, наконец,

книга готова.

Поздравляю Tatyana Yuditskaya !

Казалось бы, где Карасук, а где Енисейск? А на самом деле всё связано.

Выкроилось минут двадцать свободных, расскажу немного про поездку в Прибалтику. Но пока не про дела, про дела не успею. Завтра, может быть. Пока про чаек. Когда-то написал я такой кусочек в рассказе "Скучно в городе Пекине":

"Муза врывается, тряся своими персями, смешки перерастают в сатанинский смех, и начинается оргия. Теперь я не тварь и вошь, я бог, создающий миры, и я создаю их и вижу содеянное, и говорю, что это хорошо, строчки прут из меня, как... прошу пардону, но самое точное сравнение оказалось не самым аппетитным. Но оно все-таки самое точное, потому что утром я все это брезгливо перечитываю, приговаривая: "В сортир... В сортир... И это - в сортир..." Ну посудите сами, куда годится, например, такое:

На берегу пустынных волн

Сидел я, дум великих полн.

За мной закат в сто солнц горел,

А я сидел, сидел, сидел...

А прямо в ноги бил прибой,

А чайки реяли гурьбой,

А я сидел, сидел, сидел,

И в даль далекую глядел!

Сидел я, дум великих полн,

На берегу пустынных волн...

Чего же я такого съел,

Что, сняв штаны, весь день сидел?

Ну куда это годится, кроме как в сортир? Я уж не говорю о том, что, за исключением двух-трех строк, это сплошной плагиат. И можете ли вы представить чаек, которые гурьбой реют? Бред какой-то."

Так вот, я тогда чаек ещё не видел вблизи. А теперь увидел. Это такие твари, по сравнению с которыми голуби, которых я ненавидел всеми фибрами, стали казаться мне... голубями.Я их вспомнил почти что с нежностью. Голуби, по крайней мере, не вырывают кусок у тебя изо рта. И да, я своими глазами видел, как чайки реяли гурьбой над хельсинкским базаром. Правда, снять хорошо не получилось, уж больно шустро они реяли. Именно гурьбой.

О Прибалтике наконец. А то уже месяц без малого прошёл.

Нас с Ольга Вавиленко в Ригу пригласила Dzintra Geka, которая много лет снимает

фильмы о депортированных латышах, издала книгу о детях Сибири и возглавляет

организацию "Дети Сибири". Ежегодно 14 июня проводятся мероприятия, посвященные

памяти депортированных. Проводятся на высоком уровне - в президентском дворце

(кстати, Президент Латвии открыл конференцию и участвовал в ней все два с лишним

часа).

Ежегодно в Латвии проводятся конкурсы сочинений и рисунков, посвященных депортации, а награждение проходит 14 июня. Ребятишки самые разновозрастные, от младшеклассников до выпускников. Мне кажется, я снимал больше, но имеется всего три фотографии.

Выступали историки, представители государственных структур, бывшие депортированные и даже один бывший заключенный, Было интересно, несмотря на то, что, конечно, всё было по-латышски. Но, к примеру, доклад об офицерах латвийской армии был понятен и без слов - многие из них закончили свою жизнь в Норильлаге и есть в нашем мартирологе, но без фотографий - а теперь, надеюсь, будут и с фотографиями.

Моё выступление сводилось к двум простым тезисам: во-первых, большой массив

материалов, собранных о депортации (в том числе книги памяти), хорошо бы

переводить на русский язык и публиковать в интернете - не только латыши должны

об этом знать.С другой стороны, сведения, собранные российскими исследователями,

должны быть доступными в Латвии. Во всяком случае, я сейчас собираю с нашего

сайта всё по теме, чтобы отправить ссылки в Латвию.

А во вторых, я обратил внимание на то, что многие латыши и латгальцы были

репрессированы до 1941 года, а именно в 1937-1938, во время так называемых

национальных операций НКВД. Они были расстреляны просто за то, что были латышами

и латгальцами. Да, они были гражданами СССР, а не Латвии, но о них не надо

забывать. Список по Красноярскому краю я тоже готовлю

Сводил ещё сорок шесть эстонцев на Столбы. Редкая возможность туда попасть -

пешком не дойду, а тут на автобусе до перевала.

На плечо Деда уже даже и не пытался залезть.

Один из эстонцев спросил - а можно ли организовать экскурсию в кабинет губернатора? Или мэра? Честно говоря, я впал в ступор. Может быть, даже и можно. Хотя, скорее всего, нельзя. Я об этом не слышал. Представил себе сорок шесть эстонцев в кабинете Усса. Или Ерёмина. Хм.

А дело том, что в Эстонии такое, похоже, в порядке вещей. Во всяком случае, когда Куно Рауде в таллинском плане обозначил посещение правительства, я сначала подумал, то мы с каким-нибудь членом правительства по социалке будем обсуждать, например, финансирование наших эстонских коллег, взявшихся перевести эстонскую книгу памяти для Красноярского сайта (кто о чём... (с)). Однако это оказалось просто экскурсией. Нас провели по зданию правительства, в том числе показали зал заседаний и кабинет премьера. Не могу сказать , что я преисполнился гордости от того, что побывал в таком месте - никакую власть, ни эстонскую ни российскую, сакральной не считаю. Но мне там понравилось, особенно на балконе. Балкон там - не балкон, а офигенная видовка. Старый Таллинн как на ладони. Да и вообще уютно.

Парламентарии Эстонии, как водится, были на каникулах. Однако председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёлдер нашёл для нас время, чтобы встретиться. Правда, место нашёл не сразу - в парламенте (рийгикогу) шёл ремонт, и единственным кабинетом, где можно было поговорить, оказался кабинет спикера. Там мы и сели, и поговорили - о чём, понятно, в основном о том, как бы нам перевести эстонскую книгу памяти для Красноярского сайта (кто о чём... (с)). Фотографий этого рандеву у меня нет - мне было не до до того, Куно, кажется, снимал, но ещё не прислал, а супруга моя, неожиданно для себя вместо прогулки по Старому Таллину оказавшаяся в кабинете спикера эстонского рийгикогу, только растерянно озиралась, а фотографировать не догадалась.Но поверьте, там тоже было уютно.

После встречи Тынис Мёлдер провёл нас по зданию парламента - точнее, по тем местам, где не шёл ремонт - залу заседаний и столовой. Столовая меня не удивила - цены такие же замечательные, как скажем, и в красноярском сером доме. Во всяком случае, два стакана сока и чашка кофе обошлись мне меньше чем в один евро.

А потом мы все вместе залезли на башню Длинный Герман. Единственный вход туда ведёт из здания парламента, так что туристы там, как я понимаю, бывают редко или не бывают вовсе. Подниматься пришлось сорок с чем-то метров по узкой винтовой лестнице, но уж это была видовка так видовка. Так что жена не пожалела, что пошла в рийгикогу (а ведь брыкалась поначалу - но заметьте, что всё, что ей потребовалось для того, чтобы войти - паспорт).

Ну вот, если кто-то мне расскажет, как организовать экскурсию в серый дом - буду признателен. Этих эстонцев уже не проведу, наверное, но вдруг потом понадобится.

Надя Лактионова работала очень много и самоотверженно. Это была очень большая потеря, когда она умерла.

"К кулакам стали применять так называемый завьяловский метод. Смысл его состоял в экономическом бойкоте крестьян, не желавших сдавать государству хлеб по твердым ценам, и в наложении крупного штрафа. Штраф состоял в. пятикратном увеличении суммы самообложения. В исключительных случаях применялась 61 статья УК РСФСР. Особенность зааьяловского метода состояла в том, что комитеты бедноты решали сами, кому и сколько нужно сдать хлеба и устанавливали твердые сроки сдачи."

Валерий Иванович Хвостенко делится диссидентскими воспоминаниями. Сам он называет их байками, но байки - немного другой жанр там есть вымысел и преувеличения. А тут голые факты.

Самое смешное, что по крайней мере с 1975 года я был где-то рядом со всем этим - Валерий Иванович был моим дипломным руководителем, а потом старшим другом, я у него часто гостил и от него многое получил. Но об этой стороне его жизни я не знал ничего. "Чунско-Бармаконская операция" прошла, можно сказать, на моих глазах, но даже Сиротинина я увидел впервые лет через десять. Такая была конспирация. Потом уже, в восьмидесятых, когда всё открылось, я спросил Валерия Ивановича: что ж Вы от меня-то секретились? Ненадёжен? Лёша, сказал Валерий Иванович, Вы бы сели сразу, а я бы в этом был виноват.

А ведь и точно. Сел бы. Во всей своей непосредственности. К бабке не ходи.

А Валерию Ивановичу я посвятил в 1986 г. стих. Хотя посвящен он Валерию Ивановичу, на самом деле повествует о кризисе среднего возраста, который проехался по мне тогда по полной программе. Полностью стих можно прочитать тут http://alex.krsk.ru/198_/1986/1986_02.htm, а в посте приведу только пару заключительных строф:

Вы говорили, я кивал,

И подтверждал, и соглашался.

То, просыпаясь, засыпал

То, засыпая, просыпался.

Потом проснулся наяву,

Но на вопросы нет ответа:

Не то я сплю, не то живу,

Ни в то, ни в это веры нету!

Идет уборка без меня,

А я мечусь, сверкая задом.

И весь в дыму, но без огня,

И вроде близко, но не рядом.

А за окном метель метет,

Стоит нелетная погода,

И кто-то где-то что-то ждет

А кто-то делает чего-то...

Попробовал Файнридер по-украински. Пришлось почистить, не уверен, что вычистил всё - язык знаю не очень хорошо. Если заметите ошибки - пишите.

Сегодня в Агинском.

На круглом столе в краеведческом музее внезапно узнали друг друга одноклассницы,

дети ссыльных немцев. Полвека назад их раскидало по стране, а потом и по разным

странам.

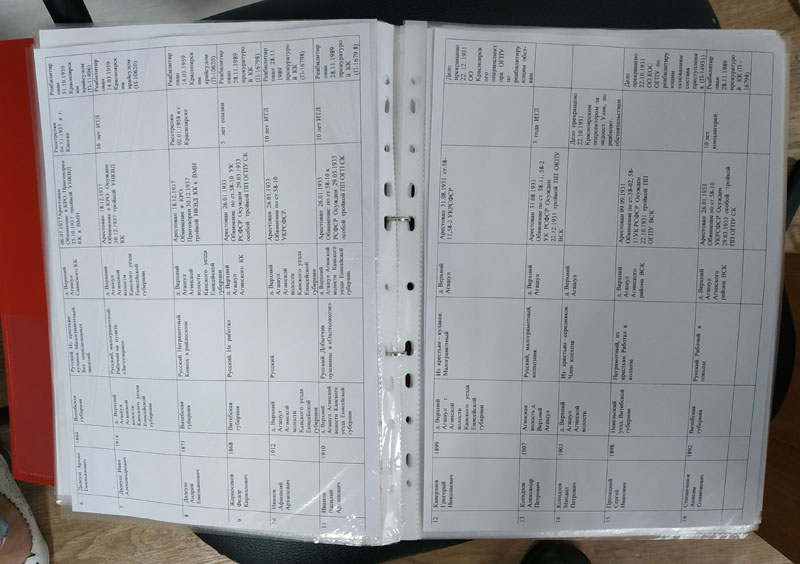

В Саянском краеведческом музее сделали стенд с фотографиями репрессированных

(в основном из нашей книги памяти).

А ещё выбрали из книг памяти тех, кто был репрессирован в районе, добавили тех,

кто отбывал тут ссылку или сидел в Тугачинском отделении Краслага. Сгруппировали

список по сельсоветам. Теперь в каждом сельсовете (!) есть список тех, кого

нужно помянуть 30 октября.

Тугачинскому музею под открытым небом исполнился год. Сегодня в Тугаче прошёл день памяти.

Экскурсия остановилась около того места, где когда-то был лагерный клуб. Скрипка в Тугаче играет впервые за шестьдесят с лишним лет. А когда-то тут играли заключённые. Например, Квальярди.

КВАЛЬЯРДИ

Николай Иванович. Род. в 1893. Уроженец и житель г. Киева. Итальянец. Скрипач.

Окончил Киевскую консерваторию. Преподаватель музучилища в г. Житомире.

Арестован 09.08.1938. Осужден 17.10.1939 ОСО НКВД СССР на 3 года ИТЛ по ст.

54-6, 54-10 УК УССР. Прибыл 23.12.1939 в Краслаг из Киевской тюрьмы. Из-за войны

пробыл в лагере до 1946. В 40-х годах сидел на Новой Жидербе, Краслаг. Числился

за КВЧ, летом был на с/х работах. Освобожден 24.07.1946. Снова арестован

19.04.1949 в Житомире. Сослан 07.08.1949 ОСО МГБ СССР на поселение в

Долгомостовский (ныне Абанский) р-н КК, в с. Панакачет прибыл 27.10.1949.

Работал в химлесхозе. 05.04.1954 освобожден от поселения, выехал в Киев.

КВАЛЬЯРДИ

Николай Иванович. Род. в 1893. Уроженец и житель г. Киева. Итальянец. Скрипач.

Окончил Киевскую консерваторию. Преподаватель музучилища в г. Житомире.

Арестован 09.08.1938. Осужден 17.10.1939 ОСО НКВД СССР на 3 года ИТЛ по ст.

54-6, 54-10 УК УССР. Прибыл 23.12.1939 в Краслаг из Киевской тюрьмы. Из-за войны

пробыл в лагере до 1946. В 40-х годах сидел на Новой Жидербе, Краслаг. Числился

за КВЧ, летом был на с/х работах. Освобожден 24.07.1946. Снова арестован

19.04.1949 в Житомире. Сослан 07.08.1949 ОСО МГБ СССР на поселение в

Долгомостовский (ныне Абанский) р-н КК, в с. Панакачет прибыл 27.10.1949.

Работал в химлесхозе. 05.04.1954 освобожден от поселения, выехал в Киев.

Тугачинскому

музею под открытым небом исполнился год. Сегодня в Тугаче прошёл день памяти.

Тугачинскому

музею под открытым небом исполнился год. Сегодня в Тугаче прошёл день памяти.

Тамара Николаевна Петрова, инициатор создания музея рассказывает о замечательном враче Генрихе Новотном. За её спиной то место где кода-то была лагерная больница, в которой он работал. А рядом сохранился домик, в котором он вёл приём "гражданских" Домик стоял прямо перед лагерным забором, за который "гражданским" нельзя было ходить.

Ну, как сохранился... Уже разрушается, жители растащили окна и много ещё чего. Одна из ближайших задач руководителя проекта Елены Козловой - действительно сохранить дом. Возможно, это будет музей Новотного, Тамара Николаевна уже собрала о нём множество материалов, на музей хватит

НОВОТНЫЙ (Наводный) Генрих Иосифович, Род. в 1900. Гинеколог, хирург, большой специалист широкого профиля. Арестован по ст. 58 УК РСФСР. В 1939 попал на 8 ОЛП Краслага (Тугач) в Тульском этапе, работал в стационаре. Позднее расконвоирован. С 1942 зав. больницей. После освобождения ссыльный в пос. Тугач, затем в Красноярске. .

Тугачинскому музею под открытым небом исполнился год. Сегодня в Тугаче прошёл день памяти.

На смотровой площадке, которая построена на дамбе, созданной заключёнными, в память о них пускают воздушные шары.

К слову, природа сегодня была очень благосклонна к собравшимся - был довольно сильный ветер, который разогнал тучи мошки, паутов, слепней и прочей нечисти. Так что я брызгалку от мошки, купленную в Агинском, даже не доставал.

Этот дом как весь Тугач: наполовину живой, наполовину мёртвый. Леспромхоз здесь давно закрыт, люди живут продажей дикоросов, но благодаря нашему чуткому и заботливому правительству и этот источник дохода будет перекрыт.

Да, но зато валежник можно собирать беспошлинно! Осталось только научиться его есть...

Тугачинскому музею под открытым небом исполнился год. Сегодня в Тугаче прошёл день памяти.

Музей постоянно развивается.

Вот нынче огородили лагерное кладбище - забор сделали сами тугачинцы.

И поставили первые таблички на самом кладбище. Работа по составлению списка

похороненных на лагерном кладбище только начата. Увы, журнал регистрации смертей

в Тугачинской больнице утрачен в семидесятые годы - его просто сожгли "за

ненадобностью". И теперь приходится составлять его по крохам. Спасибо ГУФСИН по

Красноярскому краю - мы можем проверять сведения, добытые из разных неформальных

источников. И список растёт. Надеюсь к 30 октября пополнить его (внимательный

читатель увидит, что таблички пока только на А и Б).

Тугачинскому музею под открытым небом исполнился год. Сегодня в Тугаче прошёл день памяти.

Барак был воссоздан в прошлом году по чертежам Ж. Росси, автора "Справочника

Гулага". А теперь построили и забор с вышкой. Пока вышка новенькая, но к

следующему году потемнеет, её даже искусственно старить не придётся.

В бараке экскурсантам предлагают чай в алюминиевых кружках. Не столько для того,

чтобы влезть в шкуру зэка, сколько для того, чтобы напиться и отдохнуть - два км

по пересечённой местности мне, например, дались непросто. Не были бы нары заняты

экскурсантами, я бы там не только сел, но и лёг.

Собрал из постов про Тугач небольшой репортаж на мемориальском сайте

Ближайшие месяца три буду терроризировать вас ветхими газетными статьями восьмидесятых-девяностых годов. При разборке архива насканировал их чёртову тучу, кое-что, похоже, дважды, Теперь предстоит навести в этой свалке орднунг, а это можно сделать только выкладывая статьи на сайт, где они упорядочиваются по дате и разносятся по рубрикаторам.

Кстати, попалось много норильских газет, а значит, будет много норильских постов.

Но, кстати, Воронова этого не арестовали, похоже. Во всяком случае, в наших списках его нет.

Наша Сиб совершила очередной подвиг, переведя здоровенную и сложную статью Важнова (первую из трёх). Там куча производственных и типично советских терминов (пришлось прочитать ей лекцию о том, что такое декадник и месячник), но она справилась.

Знакомимся с балахтинскими немцами

Кребли. По сути, пончики. Только форма другая. А вот шницзуппе - это из

разряда несовместимого: горячий компот из сухофруктов, с галушками(!),

заправленный сметаной. До сих пор я думал, что только чехи способны на такие

эксперименты - зажарить, к примеру, свиные ребра и подать их обмазанными медом

(кажется они до этого ребра ещё и в пиве вымачивают).

Шницзуппе - не на любой вкус. Но нам понравилось.

Работаем помаленьку. А вот, к примеру немцы-призывники. Их в армию брали с шестидесятых годов или даже позже. Респондент утверждает, что его в армию взяли в 1955 году и это был первый призыв немцев. После долгого разговора выяснилось, что это-таки был стройбат (но тоже интересно). Ещё интереснее, что было с немцами призывного возраста с 1941 до 1954 года. До 1947, понятно, трудармия. А потом? Респондент говорит, что его старшего брата отправили на два года в ФЗО, он все это время работал на шахте и через два года вернулся. То есть была какая-то трудповинность, не трудармия и не стройбат. Буду выяснять.

Забрёл сегодня человек в Балахтинский музей. А его отец, оказывается, в нашей книге памяти. Тут же ему эту книгу и вручили.

Балахтинские немцы

отжигают (ансамбль "Возрождение", 1995 г.)

За качество прошу прощения - это оцифровка видеокассеты, плюс моя первая попытка

обрезки видео в Ютьюбе, не слишком удачная.

Полную версию концерта выложу чуть позже.

Или вот история.

Высылают немецкую семью в Балахтинский район. Корову успели зарезать, не успели забрать, сундук с нужными вещами солдаты скинули с телеги, ехали больше месяца с мешком сухарей. Но доехали все, никто не умер - помогали соседи.

В сорок втором отца забрали в трудармию, через несколько лет актировали, отпустили умирать. До дома он дошёл (буквально пешком от Ужура), и в этот же день в трудармию забрали мать. Отец наутро пошёл в Балахту, в больницу. Дошёл, но тут же умер.

Осталось четверо детей. Старший, подросток, пошёл искать пропитание и пропал.Потом выяснилось, что он дошёл до зерносовхоза, куда сослали дядю, а младшие тем временем побирались по Большим Сырам.Местная русская женщина подобрала их, голодных и завшивленных, отмыла и подкормила (когда гладила постиранную одежду, треск стоял от лопающихся вшей), но через несколько недель отдала в детдом.

Через несколько лет мать вернулась из трудармии, пешком же пришла из Ужура в зерносовхоз (из переписки с братом знала, что старший сын там). А тот как раз пас овец у дороги. Но не узнал в старушке, бредущей по дороге, мать. И она его не признала. Спросила, знает ли он такого-то (его), он сказал - нет. На всякий случай, уже приучился к осторожности. Потом, конечно, всё разъяснилось, но вот первая встреча была такой.

Мать пошла в Большие Сыры, не забирать детей, а повидаться - забирать было ещё некуда, ни жилья ни работы. Те, однако, мать не отпустили - уцепились за юбку и вынудили подписать документы и забрать их сразу (в детдоме было несладко и голодно).

Потом в зерносовхозе жизнь немного наладилась - был угол, была работа. Мать со старшей дочерью пошли опять в Большие Сыры отблагодарить женщину, которая спасла жизнь детям, и забрать Библию. С Библией была такая история -по сути, это была единственная вещь из Поволжья, которая оставалась в доме - остальное обменяли на еду. И, когда детей отдавали в детдом, старшая дочь упросила эту женщину сохранить Библию у себя. Ну вот, мать раздобыла ситца, сшила этой женщине юбку, они пошли в Большие Сыры, нашли там эту женщину, поблагодарили её и забрали Библию.

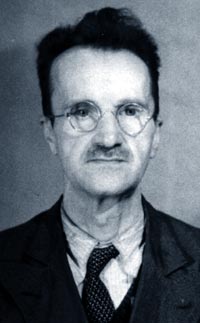

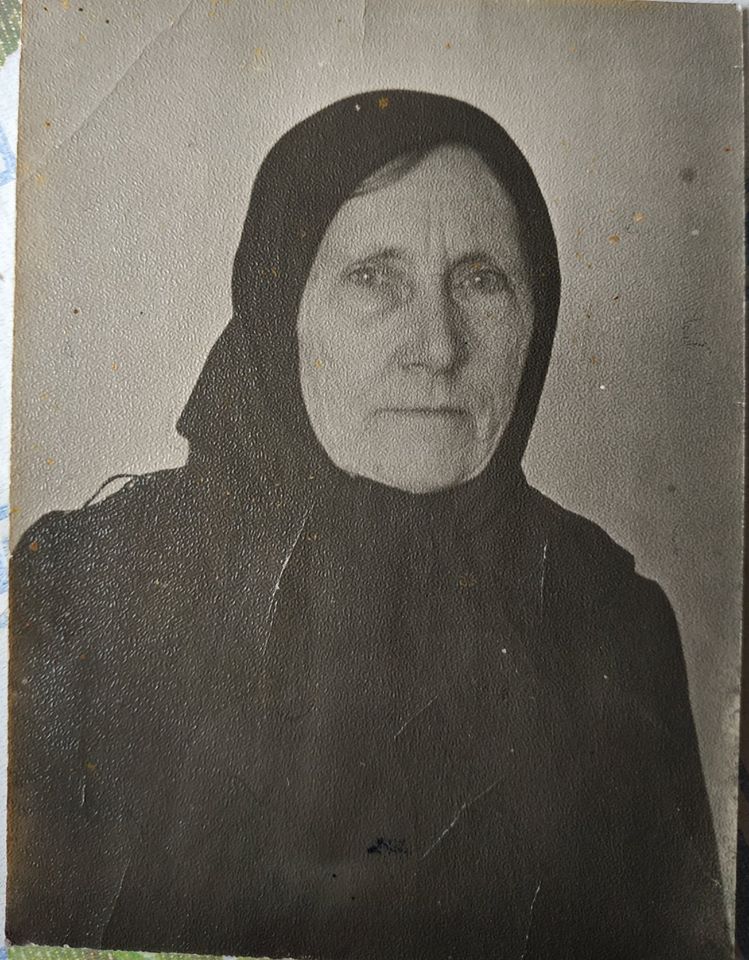

На фото - старшая дочь (сейчас) и мать (тогда).

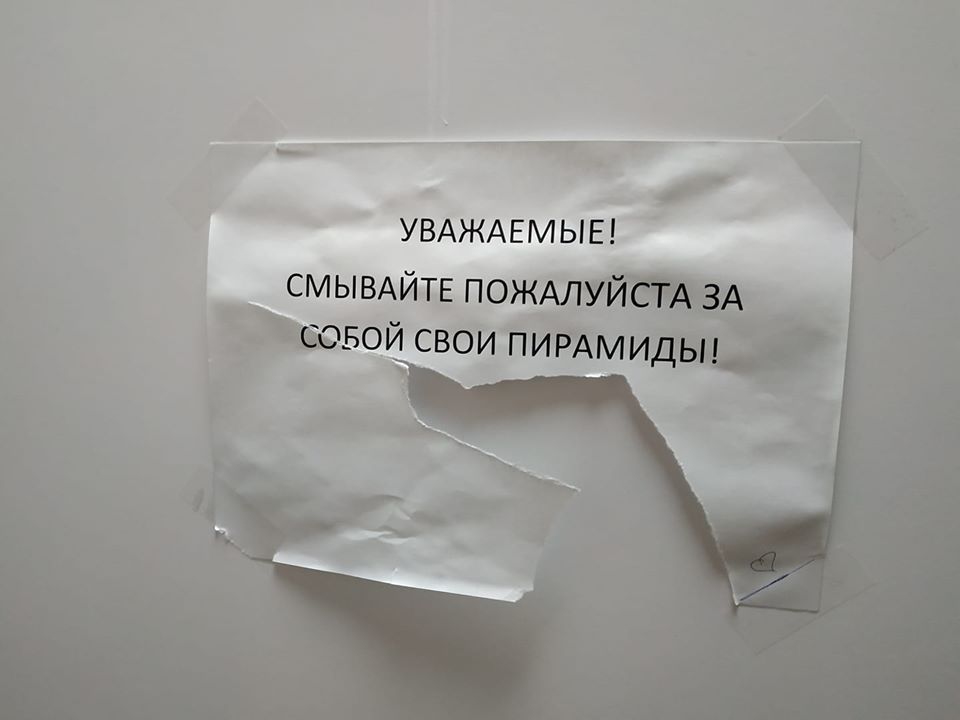

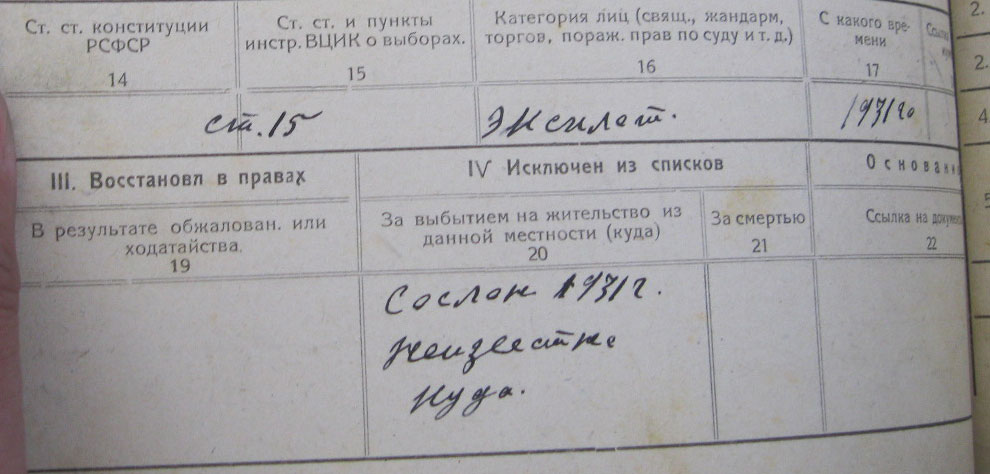

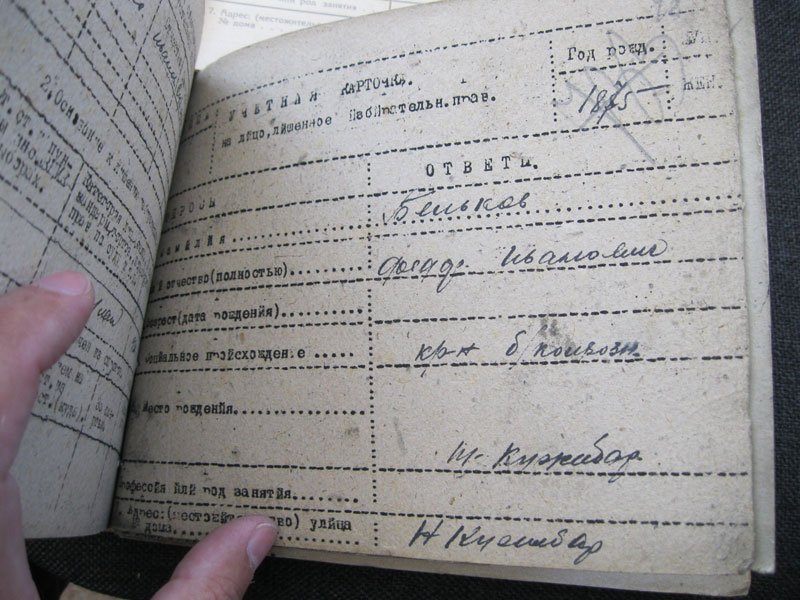

Шершавым языком документа

(всё ещё каратузские учётные карточки обрабатываю, нет им конца).

Материал на двух полосах А2. Но справился.

Переложил на наш сайт для сохранности и дальнейшей обработки

Хорошее дело затеяли в "Присаянье" - статьи о тугачинских сидельцах. Чем можем - поможем.

Эта статья сильно рифмуется с недавним моим балахтинским постом. Так же дети мал мала в ситуации, в которой выжить нельзя (но все выжили), так же гибель одного из родителей.

Страшная правда, но ведб правда

Тоже интересно. Что за б/колхозн? Бывший колхозник? Безколхозный? Хотя интерес вполне абстрактный, к делу отношения не имеет - понятно, что единоличник, раз лишенец.

Надежда Худобердина спросила тут, когда в Красноярске было открыто первое интернет-кафе. Я сперва сказал, что в 1998, но своей голове я давно не доверяю. Полез сначала на Сталкер, где я специально в те лохматые годы вёл страницу "История компьютерного Красноярска". Оказалось, в 1996.

Там ещё был первый постоянный посетитель, Ханс Юханссон, который играл в

"Енисее". Вот тут моё интенвью с ним http://www.alex.krsk.ru/199_/1997/1997_43.htm

Там есть забавные детали, по тем временам удивительные, а тепенрь опять

удивительные, только по-другому.

"Приехав в Красноярск, Ханс первым делом принялся искать... угадайте, что? Ни за что не догадаетесь - Internet-кафе. Ну просто привык он в своей Швеции к этим вещам. Для западного человека самое дикое - выпасть из информационного пространства, окружающего его повсюду. В любой момент времени, находясь в любой точке планеты, он получает любую необходимую ему информацию."

"Ну, вот. А эту фотографию я сделал цифровым фотоаппаратом, прямо на дискету. Файл с фотографией Ханс тут же отправил друзьям в Швецию. Затратили мы на всю эту процедуру что-то около минуты. Вот вам и польза от информационных технологий."

Да-да, именно на трёхдюймовую дискету снимал один из первых цифровых фотоаппаратов Mavika. И по тем временам, то есть временам плёночных мыльниц, это было необычно. Необычно и сейчас, только по-другому ).

И, кстати, сотовых телефонов тогда в Красноярске не было. Тем более смартфонов.

Ну, а если возникнут вопросы о том, когда в Красноярске появилась первая ЭВМ, или прошла первая компьютерная выставка - велкам на Сталкер!

Редко выбираюсь на тусовки, в том числе писательские. Тут выбрался презентовали очередной выпуск альманаха "Енисей". Там было весело, читали прозу и стихи. Я стихи не запоминаю по жизни, но вот пара строчек нетленки (от Третьякова, кажется), отложилась в голове:

У сортира я стою,

Опираясь на струю.

Мне кажется, эти строки должны войти в эти... как их...анналы.

В этом самом "Енисее" вышел и мой рассказик про Васю. Я его ещё в бумажном виде не смотрел, но надеюсь, что редакторы правильно расставили знаки препинания, а в остальном текст не трогали.

Как я не хотел писать этот рассказ... Описал идею в ФБ - а есть писательская примета, что если сюжетом поделишься, рассказа не будет. Но он всё равно из меня лез: а вот ещё вот это было бы, а вот ещё вот это...

Потом уверял себя и других, что сюжет настолько очевидный, что уже стопиццот авторов это написали. Оказалось - нет, разве что в "Чёрном зеркале" есть что-то вроде, но не то. Тогда я сел и написал "скелет", то есть фабулу в чистом виде, веселясь в процессе, но крепко удивившись финалу - но иного и быть не могло. У этого скелета даже названия не было, так и назывался: "Про Васю". Я надеялся, что после этого скелет-сюжет от меня отстанет.

Но через год я прочёл рассказ глазом постороннего человека и понял, что он совсем не про то. Вообще не про то. И он совсем не весёлый, а даже крепко наоборот. И я, уже сознательно, нарастил на скелет мясо, и получился рассказ "Без разницы". Теперь он даже мне нравится, как ни странно, а раньше я его ненавидел.

Заметим - почерк хороший, гораздо лучше моего, например. Но фамилию я так и

не прочитал. Воспользовался тем, что человек этот из Таятского сельсовета,

пустил поиск по списку по слову "Таят", нашёл и сильно удивился.

А как вы думаете, что за фамилия написана?

Замечательная и очень полезная для нашей работы книга Елена Зберовская о спецпоселенцах в Красноярском крае. Одного не понимаю - как я умудрился пропустить эту книгу девять лет назад, когда она вышла? Впрочем, кажется знаю - тогда я в темпе делал очередной том книги памяти, нигде не бывал и ни с кем не общался.

Теперь, с любезного разрешения автора, книга выложена на нашем сайте.

Бывает так - где-то случайно при поиске чего-то другого ловишь нужный материал. Надо сразу его к нам на сайт и там уже запускать в работу. Вот это как раз такой случай.

Неожиданно на просторах интернета обнаружилось давнишнее интервью Stepan Cernousek про 503-ю стройку. И, конечно, в дом, всё в дом..

Ещё один материал от Елена Зберовская - на этот раз перевод её позапрошлогоднего интервью в Каратузском районе. Перевод сделан нашей неутомимой Сиб.

Продолжаю потчевать вас вырезками тридцатилетней давности. Вот с этой публикации началась в "Красноярском комсомольце" серия материалов о репрессиях. Написана она, судя по всему, Олегом Корабельниковым, именно он тогда заведовал литературной страницей "Лукоморье". Заметим, это март 1988 года, всё только начинается, даже Красноярскому "Мемориалу" от роду всего шесть дней и о нём никто ещё не знает .Стилистика соответствующая - для нынешнего времени чересчур пафосная, вместо "тоталитарного государства" - "культ личности" и так далее.

Но грустно мне было читать этот текст - ничего не изменилось за эти тридцать лет. Олег мог бы написать его и сейчас - ну разве что пафоса было бы поменьше, а горечи - побольше.

Тоже материал того, мартовского 1988 года "Красноярского комсомольца", от Михаила Успенского. Последняя колонка справа была сильно потрёпана, восстанавливал некоторые слова по наитию. Но, думаю, сильно текст не испортил. И опять-таки - будь Миша жив, написал бы и сейчас то же самое. День сурка какой-то..

А это май 1988. "Щепка" Зазубрина ещё не опубликована, она увидит свет в феврале 1989-го в альманахе "Енисей". Но уже имя Зазубрина (а заодно и Итина) осторожно вытаскивают из забвения. "Щепка" не упоминается, упоминаются Ленин с Луначарским. Это щит, попробуй тронь, сам Ленин восторгался. Но про "Щепку" пока - ни-ни. Рановато...

Если на клетке со львом видишь надпись "Тигр", не верь глазам своим (с)

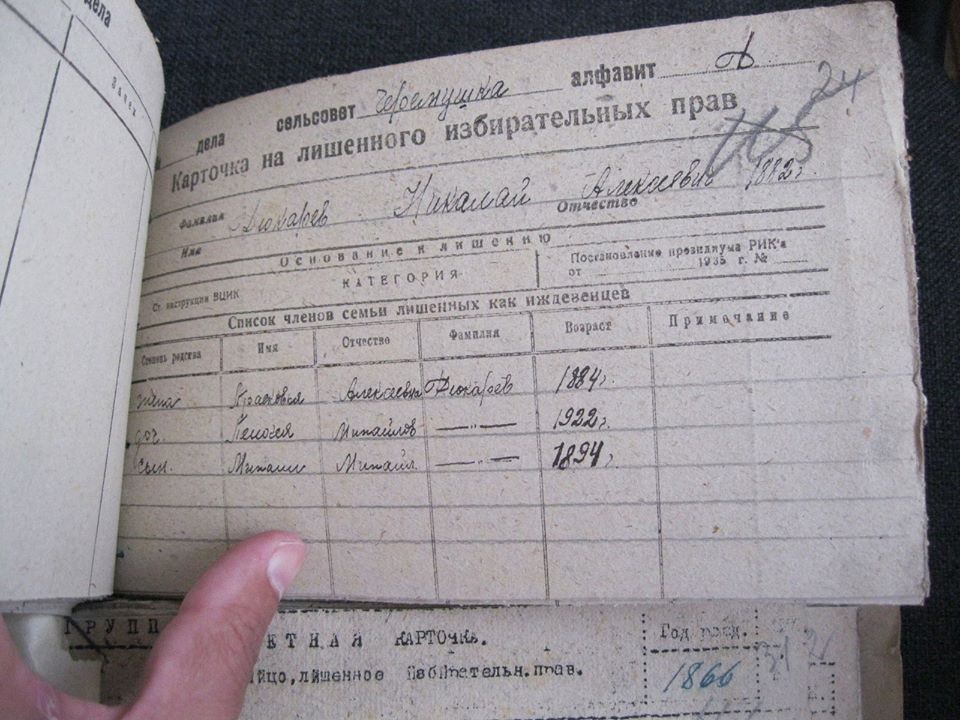

В четырех разных документах встречаются два разных человека с одинаковым составом семьи (фамилия и год рождения совпадают, в одном случае Михаил, в другом Николай, в одном случае Александрович, в другом Алексеевич). И вот пятый, в котором все они собрались в кучу. Вот он Николай, но дети у него Михайловичи, причём Михаила они с женой умудрились родить в 10 лет (в других документах у него стоит более реалистичный 1919 год). Хотя не исключаю, что это записали брата Михаила с традиционной ошибкой в 10 лет.

Опубликовано: Facebook

© Алексей Бабий 2019